Trois personnages unis par le hasard. Avec Les mauvaises herbes (2016), le cinéaste Louis Bélanger nous présente moins un film sur le cannabis qu’une rencontre fortuite.

Browsing: culturel

Ah, Frankenstein… ou plutôt son monstre, même si le second a tendance à prendre la place du premier dans l’imaginaire collectif. Aux pieds de l’oeuvre monumentale de Mary Shelley sont venus s’échouer quantité d’adaptations cinématographiques, et Victor Frankenstein, la dernière en date, ne fait hélas pas exception.

Histoire de la violence se lit d’un trait. Difficile de déroger de ce drôle de récit à la fois autobiographique et violent – c’est le cas de le dire – du jeune auteur Édouard Louis. Écrit sous la forme d’un interrogatoire et d’une discussion intérieure, le protagoniste revient sur un épisode malheureux qu’il a vécu un soir de Noël et dont il peine à se sortir.

Deux fils à papa mégalomanes, mais dépressifs, cachant tous deux une identité secrète, décident de se livrer une guerre sans merci dans un jeu de chat et de souris contrôlé sournoisement par un millionnaire psychotique. Dans tout autre film ce serait le synopsis d’un sérieux cas de démence, mais ici, c’est la prémisse d’un nouvel univers interminable de superhéros en guise d’histoire, si l’on ose accepter qu’il y en a bien une…

À Taliesin dans l’État du Wisconsin, le célèbre architecte Frank Lloyd Wright avait demandé à son apprenti Roger D’Astous de rester à sa résidence pour enseigner. Issu d’une famille canadienne-française modeste ayant fait des sacrifices pour ses études, il a décliné l’offre du maître pour revenir auprès des siens. Le documentaire Roger D’Astous (2016) d’Étienne Desrosiers présenté au Festival international du film sur l’art (FIFA) expose la transposition d’un savoir-faire en phase avec son environnement.

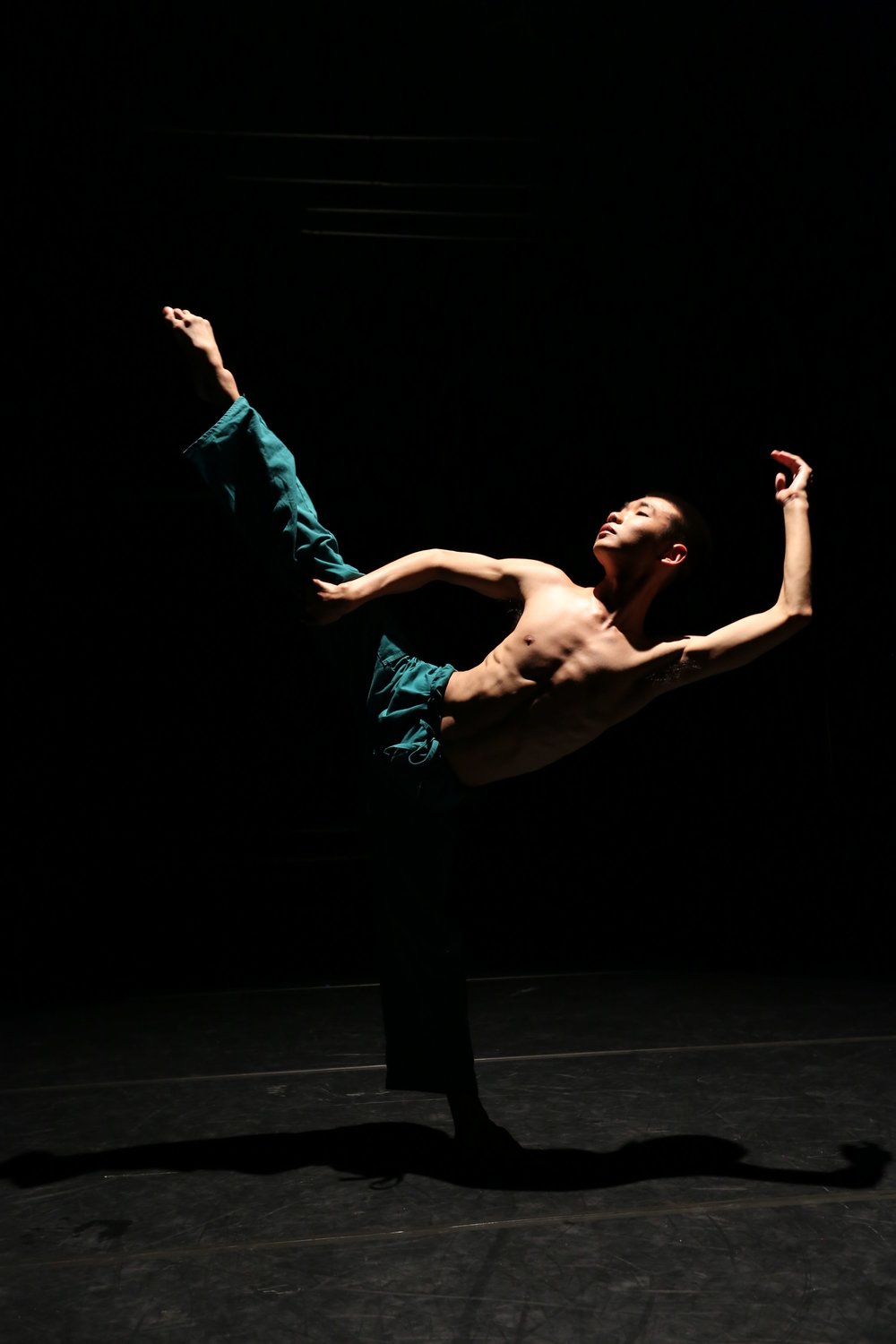

Portrait très intime qui nous livre pêle-mêle les moments de la vie d’un jeune danseur chinois dans son quotidien, Twist de Mai Liang documente avec beaucoup d’humanité deux ans du parcours complexe de Hu Shenyuan.

« L’éternel retour est une idée mystérieuse et, avec elle, Nietzsche a mis bien des philosophes dans l’embarras: penser qu’un jour tout se répétera comme nous l’avons déjà vécu et que même cette répétition se répétera encore indéfiniment ! » C’est sur cette phrase marquée par le concept de l’éternel retour que Milan Kundera introduit L’insoutenable légèreté de l’être. Nombre de récits, d’histoires, de mythes peuplent notre imaginaire collectif d’une pléthore de variations plus ou moins optimistes sur l’idée de cette réincarnation, de cette résurrection différée, de ce retour implacable, inéluctable, interminable. Là où Kundera pose la question de la légèreté ou de la lourdeur, cependant, Félix-Antoine Boutin – qui signe à la fois le texte et la mise en scène d’Un animal (mort) – s’attaque plutôt à celle de la violence ou de la douceur.

Le problème avec ce film sur Lance Armstrong, le cycliste déshonoré, au-delà de mettre en images un personnage particulièrement désagréable, est d’avoir de la difficulté d’avaler la supercherie qui se trame sous nos yeux, non seulement de la part de l’histoire pratiquement trop incroyable pour être vraie, mais aussi de l’absence de personnalité du film qui essaie d’imiter avec trop peu de succès des méthodes qui ne veulent tout simplement pas fonctionner.

François Truffaut et Jean-Luc Godard, ces deux icônes qui ont porté la Nouvelle Vague et dont la dispute notoire saisit l’imaginaire encore aujourd’hui, ont fait l’objet de plusieurs écrits et documentaires. S’ils ont d’abord cherché ensemble à bousculer la rigidité d’un cinéma qui ne les interpellait pas tant, ils se sont finalement éloignés l’un de l’autre, tant dans leur vision du cinéma que dans leurs idéologies respectives. Il s’agit d’ailleurs de la ligne directrice du documentaire Truffaut, Godard: scénario d’une rupture, présenté dans le cadre du FIFA.

Révélation cinématographique de l’année 2003, Lost in Translation est un objet qu’il est nécessaire de manipuler avec précaution. Mais au diable les convenances, c’est avec un enthousiasme débridé que Guillaume Tunzini plonge dans un making of débridé présenté dans le cadre du Festival international du film sur l’art (FIFA).