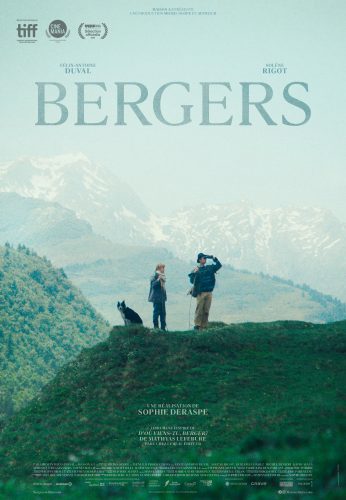

La cinéaste Sophie Deraspe fait rarement dans le demi-mesure, ce que l’on réalise encore une fois, assez rapidement, dès les premières minutes de Bergers, son plus récent long-métrage de fiction. Dommage, toutefois, que, contrairement à ses documentaires, ses idées tardent encore à bien se concrétiser, malgré un bon nombre de qualités, majoritairement d’ordre technique.

Pas de grosse mise en contexte: un bref monologue envoyé par vidéo à son entourage avant de se couper de son monde d’avant, et ce, peut-être pour toujours. C’est de cette manière que débute ce film librement inspiré des écrits de Mathyas Lefebure publiés dans le roman D’où viens-tu, berger?, qu’il a adapté sous forme de scénario pour le cinéma en collaboration avec Sophie Deraspe.

Si l’on appréciera cette approche frontale permettant d’entrer rapidement dans le vif du sujet, cela s’avère à la fois une force et une faiblesse. Certes, avec un tel titre, on sera heureux d’apprendre que le monde des bergers fera effectivement partie des principaux intérêts du film, alors que notre protagoniste a tout quitté du monde moderne qui le dégoûte et risque de lui faire imploser le coeur pour devenir, sur un véritable coup de tête, berger en Provence. Pourquoi la Provence? Parce qu’il veut la « véritable expérience », convaincu qu’il trouvera réponse à ses questions en retournant à la source de ses plus grandes aspirations.

Sorte de chemin de Compostelle personnel bien inusité, voilà que les motivations du protagoniste souffrent tout du long des mêmes problèmes que ceux du récent Hôtel Silence de Léa Pool, qui mettait aussi en scène un homme blanc de la ville à la croisée des chemins qui délaissait tout ce qu’il connaissait pour l’ailleurs, dans l’espoir de mettre de l’ordre dans ses idées.

Alors que les deux films ne manquent pas une occasion de poser à l’écrit leurs réflexions sur leur expérience et leur quotidien, dans l’espoir peut-être d’être publié ou partagé, sous une narration poético-maussade en voix off, difficile de complètement adhérer à leurs parcours sans y voir des motifs relevant d’un égocentrisme latent.

Si l’on a beau nous donner, comme une énigme, des petits indices sur ce qui composait son monde d’hier, on ne comprendra jamais entièrement pourquoi ce désir viscéral de se déconnecter, de décrocher, était nécessaire. Encore plus en voyant tout le mal qu’il se donne pour donner vie à sa nouvelle vocation. Ne vous attendez pas à avoir envie de devenir berger aussitôt le générique tombé, puisqu’il semble y avoir bien plus de désagréments que d’avantages.

De fait, en touchant en parallèle à des sujets d’actualité comme les changements climatiques, la bureaucratisation de la nature, les diminutions des offres et des demandes, et on en passe, les critiques, tout comme ses antagonistes, sont évidents (le méchant capitalisme!)é

Cela ne donne toutefois pas plus envie de se lancer dans de telles galères que ses principaux travailleurs décrivent eux-mêmes comme une espèce d’esclavagisme à temps plein dont il est impossible de s’échapper.

C’est d’autant plus mélangeant, puisqu’on décide d’accorder à notre Mathyas une sorte de fascination et d’attirance presque malsaine pour les fonctionnaires (toujours sous les traits de jolies jeunes femmes) auxquelles il ne peut, évidemment, pas résister.

On avouera qu’on aura régulièrement l’impression que Lefebure semble embellir la réalité là où il le peut, surtout après une longue partie particulièrement violente et misogyne dans une « mauvaise » bergerie, et c’est normal, mais ces décisions laisseront néanmoins un goût amer en bouche.

Heureusement, le tout est presque entièrement racheté par la beauté époustouflante des panoramas en montagne, captés avec grâce par la lentille de Vincent Gonneville (qui avait aussi magnifié le récent Là d’où l’on vient de Meryam Joobeur, du même distributeur). On se surprend à rêver de pouvoir voir le film sur un immense écran IMAX, surtout pour la dernière partie de l’oeuvre, désir qui n’arrive certainement pas fréquemment en regardant un film québécois ou, comme c’est le cas ici, une coproduction France-Québec.

Le montage précis du cinéaste Stéphane Lafleur évite régulièrement le superflu et la musique toujours aussi mélodique, quoiqu’un peu redondante, de Philippe Brault, sans atteindre les sommets des Oiseaux ivres, sont également des éléments non négligeables pour l’appréciation du projet.

Relevant pour la grande majorité de la durée sur ses épaules, c’est au Narcisse de Bruce LaBruce, Félix-Antoine Duval, que revient la tâche d’incarner ce protagoniste mystérieux. Avec nuances, celui qui a surtout cumulé des rôles plus ou moins oubliables ici et là au petit écran, trouve enfin un premier grand rôle pour établir l’étendue de son talent, mais aussi de pouvoir démontrer avec aisance l’espèce de dualité, d’incapacité, de déchirements et de douceurs que représentent ce personnage perdu qui n’est pas sans contradictions.

Dommage que plusieurs dialogues un peu trop écrits viennent souvent briser sa performance, situation qui se produit aussi avec la majorité de ses partenaires, qui n’arrivent jamais vraiment à transcender ces phrases qui manquent de naturel.

Du lot, l’actrice bien établie Guilaine Londez est probablement celle qui s’en tire le mieux, son personnage étant certainement le mieux défini.

Du reste, on retrouve un long-métrage tiraillé entre ce désir de rendre compte de la réalité agricole actuelle (plus précisément de celle des bergers) et de raconter l’histoire singulière d’un homme qui existe réellement.

L’humanisme de Deraspe, celui qui savait trouver la lumière dans les recoins les plus sombres de la première saison de la télésérie Bête noire, est encore évident et s’avère toujours au plus riche quand elle montre le flot des troupeaux de moutons, plutôt qu’une histoire d’amour forcée à laquelle on ne croit jamais véritablement.

On retrouve plusieurs des malaises ressentis autant dans sa relecture de Antigone que dans Les loups, chose qui arrivait beaucoup moins dans son Rechercher Victor Pellerin et, surtout, son splendide Le profil Amina.

On apprécie d’avoir tenté d’user de la fiction pour passer ses messages, le sort du documentaire étant trop souvent déplorable, mais on aurait peut-être préféré la voir s’essayer dans quelque chose de moins écrits, de plus porté sur la beauté qui semble l’avoir conquise au milieu des mots et des maux. D’user de ses richesses techniques pour oser quelque chose de la veine du Bestiaire de Denis Côté ou des films de Godfrey Reggio (la trilogie des Qatsi notamment).

Bergers est donc un film satisfaisant qui s’écoute entre rêverie et idéologie, mais qui blesse un peu plus quand vient le temps d’appliquer ses théories, nous ramenant trop souvent abruptement sur terre, plutôt que de nous laisser la tête dans les nuages.

6/10

Bergers est le film d’ouverture du Festival de films francophones Cinémania. Il y est présenté les 9 et 17 novembre prochain, tout en prenant l’affiche en salle au Québec via Maison 4:tiers, le 15 novembre prochain.