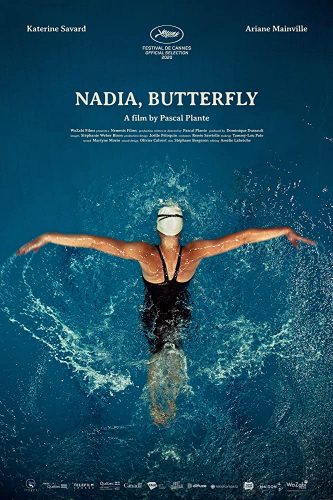

Pour son deuxième long-métrage, Nadia, butterfly, le cinéaste Pascal Plante a décidé de doubler la mise et de jouer la carte de l’ambition. Pourtant, s’il parle de grandes choses, il ne perd jamais son désir pour l’intime et il ne quitte jamais la petite échelle de laquelle il aborde le microcosme qui l’intéresse, et qui devient la bulle observatrice du spectateur, convié au regard objectif d’un univers et d’un personnage qui ne semblent pas prêt de révéler tous ses secrets.

Il est toujours difficile de dire adieu à un grand pan de sa vie, de tourner la page, de changer significativement les choses. D’un point de vue professionnel, cela semble encore pire. Parlez-en à Damien Chazelle qui, s’il paraît toujours hanté par le domaine musical, n’a pu s’envoler qu’après avoir fait son Whiplash, d’abord un court-métrage puis un long-métrage oscarisé, sa façon de dire adieu à une carrière de drummer qui ne semblait pas faite sur mesure pour son talent.

Avec Nadia, butterfly, Pascal Plante renoue avec l’univers de la nage professionnelle, qui est loin de lui être étranger. Prêt à faire la part des choses, désireux de s’y replonger avec le plus grand réalisme et le plus d’authencité possible, il trouve en Nadia (une référence à Comăneci ici, peut-être?) un alter-ego féminin qui essaie de repenser la vie sans ce qui a accaparé toute son existence jusqu’à présent.

On se retrouve alors un peu avec un Sarah préfère la course inversé. Ayant beaucoup en commun avec le magnifique film de Chloé Robichaud, son minimalisme notamment, il ne s’agit pas ici de quelqu’un qui ne peut vivre que pour son sport, mais bien d’un personnage en quête d’émancipation au-delà de la compétition.

On s’en doute, les Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent représenter son dernier salut avant sa « retraite sportive », deviennent rapidement accessoires. Tant mieux, puisque n’en déplaise au soin d’une immense richesse du côté de toute la production pour nous faire croire à cet univers olympique fictif face à un minime budget, c’est de graviter autour de sa protagoniste qu’on aura le plus envie.

Et le plus grand flair du projet fut de dénicher l’athlète olympique médaillée Katerine Savard et de croire à son talent d’interprète, jusqu’ici inconnu, qui n’a absolument rien à envier aux actrices de son âge. Mieux, on s’assure de la laisser respirer et d’accorder beaucoup de latitude à son jeu, mais aussi à son personnage qui, s’il semble étouffer à de nombreuses reprises, a tout ce qu’il faut pour s’affranchir de sa propre introspection.

Voyeurisme de convenance

Dommage alors que le film se perd un peu ici et là. Si on comprend le désir de réalisme quasi documentaire de Plante et son affection pour ses longs plans-séquences et la banalité du quotidien, ce ne sont pas tous les moments qui donnent envie d’assister, impuissant, à un certain voyeurisme de convenance. Comme cette insistance légèrement redondante sur l’importance du couple et de ses relations personnelles tentant de pointer du doigt la solitude et le désir de tout miser sa vie et sa concentration sur une chose au détriment du reste.

On veut aussi établir qu’en dehors de l’eau, notre protagoniste a certainement beaucoup moins d’aisance et que son expérience de vie n’est en rien « normale », ce qui apparaît un peu grossier et forcé ici et là. Après tout chacune de ses partenaires sportives n’est principalement là que pour établir et mettre en comparaison et en opposition une facette d’elle-même qui n’y correspond pas. Il y a néanmoins quelques réflexions justes et directes sur l’envers de la médaille, comme cette opportunité en or de voyager et la véritable manière dont elle l’a vécu.

Il y a aussi qu’en traitant le tout comme d’une parenthèse complètement dégagée d’un passé (sauf en quelques répliques, ici et là) et d’un avenir (pas besoin de tout savoir non plus), et en s’assurant de nourrir le mystère entourant son personnage principal, le film ne parvient jamais à nous en approcher, du moins, autrement que via cette caméra souvent à grande proximité. Les émotions, le personnage principal en vit de multiples à plusieurs occasions, mais c’est toujours sous le regard du spectateur, et jamais en sa compagnie. Il nous arrive que bien rarement l’occasion de percer sa bulle et de se permettre de vivre les événements de la même manière qu’elle semble les vivre. Cela aide cette réflexion ô combien intéressante sur l’individualisme et l’égocentrisme dans le sport d’équipe, mais pas entièrement pour conquérir le spectateur d’un point de vue cinématographique.

Certes, la présence de véritables athlètes aide sans aucun mal à croire à la reconstitution de l’univers. Après tout, bien que les compétitions aquatiques reviennent souvent dans notre filmographie c’était jusqu’à présent davantage pour des productions adolescentes comme À vos marques… party! ou le Roméo et Juliette de Yves Desgagnés. Sauf que cela donne aussi droit à des inégalités du côté des performances. Savard est beaucoup plus en confiance quand elle donne la réplique à Pierre-Yves Cardinal, par exemple.

Néanmoins, l’effort impressionne régulièrement. La fluidité avec laquelle on nous fait croire que tout le film a été tourné au Japon, alors que sa majorité a été filmée ici même au Québec est bluffante. Mélomane, Plante a aussi déniché une jolie trame sonore qui se permet autant du Jungle, du Beach House que de donner de l’importance à une pièce majeure du répertoire de Avril Lavigne. Un ressort musical narratif moins réussi que son utilisation de Daniel Bélanger dans Les faux tatouages cela dit.

Pour le reste, il s’agit d’un beau film particulièrement léché (magnifiques images de Stéphanie Weber Biron) qui hante ici et là pour sa réflexion mystérieuse d’un sujet universel qu’on y soit impliqué ou non. Partant de plusieurs pôles communs au coming-of-age (l’apport de Geneviève Dulude-De Celles au scénario peut-être?), mais les adaptant à sa prémisse et son univers, Plante ouvre le dialogue et s’interroge sur l’ « après ». Oui, la suite après le sport, mais également toute la question sur la capacité ou non de faire le saut vers un autre lendemain. S’il ne possède aucune réponse, il s’assure au moins de nous accompagner et de nous bouleverser en toute beauté.

6/10

Nadia, butterfly prend l’affiche en salles le vendredi 18 septembre.

Rappelons que le film a été sélectionné pour le Festival de Cannes qui, compte tenu des circonstances, a seulement partagé une liste des titres qui auraient été présentés. Cela s’ajoute à une réalité qui donne des airs de science-fiction au long-métrage qui doit faire face au report historique des Jeux olympiques auquel il devait initialement faire référence.

Manigances rurales et politiques à voir chez soi avec Irresistible de Jon Stewart