Wes Anderson demeure parmi les cinéastes dont le style est le plus reconnaissable, avec ce que cela implique de fans et de détracteurs. Cela étant dit, on appréhendait la venue de son nouveau long-métrage Asteroid City, tellement on avait peur de se retrouver à nouveau face à une variation sur un air plus que connu. Grande surprise, alors qu’une fois l’écoute terminée, cette nouvelle proposition nous hante autant au point de ne plus vouloir nous quitter.

Bien que sa technique se perfectionne de film en film, pour une grande majorité, la maestria de Wes Anderson a été atteinte avec le divin The Grand Budapest Hotel, duquel il retrouve d’ailleurs le monteur Barney Pilling, alors que pour beaucoup il ne s’est pas montré aussi touchant depuis Moonrise Kingdom, ou amusant depuis Fantastic Mr. Fox, sans parler de ceux qui regrettent encore l’époque révolue de ses premiers films.

Il faut dire que malgré son aspect film à sketchs assumé, beaucoup de spectateurs ont été perdu au passage lors de son précédent The French Dispatch.

Et si Asteroid City a beau se tenir debout comme un seul et même film plus cohérent, n’en déplaise à la structure narrative démultipliée qui manque toujours de chavirer entre le génie et l’agacement (le rythme apparait comme inégal ici et là, pour ne pas dire carrément ralenti dans sa course), on a un peu peur lorsque cette nouvelle proposition débute.

Dans la palette des couleurs, les mimiques des personnages, les mouvements de caméra et le soin aux détails, on reconnaît tous les tics du créateur et on est à quelques doigts de jeter l’éponge, même s’il est toutefois difficile de ne pas sourire aux nombreuses références et aux clins d’œil, des plus subtils aux plus plaqués.

On se demande ce qui pourra bien nous donner la force de persévérer et de nous surprendre dans ce trop-plein de familier, n’en déplaise à la toujours sublime direction photo de Robert D. Yeoman et, en dépit de l’arrivée d’un extra-terrestre, l’incroyable se produit : le film épate.

D’une certaine manière, Anderson nous prend au détour en se montrant dans une vulnérabilité qu’on ne lui avait jamais attribuée, ou même reconnue. Bien sûr, ses personnages sont tous habituellement anxieux et névrotiques, continuellement en remise en question, mais entourés d’une telle maîtrise des choses (écriture, technique, on en passe) qu’on ressentait rarement cette impression de fragilité. Cette dernière à nouveau grandement rehaussé des douces compositions de son très fidèle collaborateur Alexandre Desplat.

Dans son propre langage aussi narratif que technique, et en se mettant probablement plus en danger que jamais, voilà que le cinéaste offre sa propre création en réaction à la pandémie. Et si l’on met de côté ce clin d’œil à la quarantaine et ces réflexions directes face au deuil et à la mort, disons qu’il le fait différemment des autres réalisateurs, en réfléchissant pour sa part en communauté et non en huis-clos plutôt réservé.

Ainsi, on semble reconnaître Anderson dans tous ses personnages qui non seulement se cherchent, mais aussi qui se retrouvent sans réponse face à l’avenir. C’est cette délicate honnêteté qui frappe et qui nous charme subtilement, s’immisçant tendrement en nous.

Lentement, on y décèle la trace d’un créateur qui doute, qui se questionne sur la pertinence des œuvres, sur la justification de certains choix (même dans les coupures), mais aussi sur la quasi assurance qu’on ne peut prédire l’avenir et qu’il n’y a pourtant qu’une option, soit celle de continuer.

Mieux, plus que jamais, bien que les gros noms continuent de s’accumuler, dont la plupart sont inédits dans l’univers du réalisateur, on a l’impression de retourner au sentiment que nous procuraient les œuvres plus anciennes de Anderson, de cette époque où il semblait faire des films entre amis, en famille, un peu comme le mésestimé The Darjeeling Limited.

Comme si le film était fait pour la première fois pour lui, d’abord, et pour tous les autres qui voudront bien le suivre ensuite.

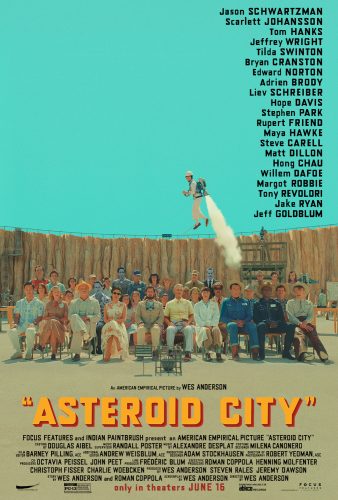

Qu’importe s’il a réussi à ajouter Hope Davis, Tom Hanks et Steve Carell à ses plus habitués comme Jason Schwartzman (carrément magnifique de nuances d’ailleurs), Tilda Swinton, Edward Norton, Tony Revolori Willem Dafoe et Adrien Brody ou que la présence de Hong Chau ou Jeff Goldlbum ressemble bien plus à un cameo, ou que le jeu distinct de Jake Ryan déjà irrésistible dans Eighth Grade se marie parfaitement à l’univers.

Qu’importe oui, puisqu’on ne semble pas tout faire pour plaire ici. Ce qui risque fort probablement de diviser même les plus grands fans et de ne certainement pas conquérir ceux qui n’adhéraient pas à ce monde cinématographique.

Qu’importe oui, puisque cela n’empêchera pas Anderson d’être à la fois le père endeuillé, le photographe qui doute de ses photos, de cette actrice reléguée à des rôles qui l’empêchent de montrer toute l’étendue de son talent, ces enfants en quête d’eux-mêmes, ces scientifiques sans réponses, cet auteur incertain ou ces acteurs en manque de directives. Cela empêchera encore moins Anderson de bâtir tout ce microcosme comme une manière de se mettre à nue de la plus belle des façons.

C’est donc cette beauté qui nous restera en tête et qui ne voudra plus nous quitter dans Asteroid City, possiblement l’un de ses plus beaux films depuis un moment, ce, sans jamais oublier d’être amusant. Ce détour, pour ne pas dire parenthèse dans un espace-temps fictif qui restera en nous comme un songe, comme une belle mélancolie à laquelle on a certainement envie de croire.

7/10

Asteroid City prend l’affiche en salle ce vendredi 23 juin.