On en ressort comme on y est entré: sans trop saisir les tenants et aboutissants de la situation. Héroïne(s), une oeuvre multidisciplinaire de Nicolas Berzi présentée à La Chapelle, surprend, étonne, mais aussi déconcerte et provoque une certaine perte des repères. Décryptage.

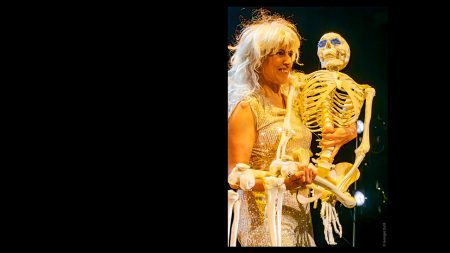

Sur scène, trois cercueils dans un décor rappelant Vidéodrome de Cronenberg. Des écrans (ou plutôt, des projecteurs) partout, de la statique, un environnement glauque avec une trame sonore produite par un bassiste installé à gauche, tout près de la porte d’entrée. Dans les cercueils, les corps de trois femmes, toutes trois mortes d’une surdose de drogue. Celles-ci reviennent à la vie pour raconter en partie leur histoire, une vie traversée par des moments de démence et de terreur.

Le programme parle d’« expériences performatives et multimédias radicales », et si cette expression fourre-tout peut vouloir signifier bien des choses, l’aspect multimédia de la chose n’est effectivement pas à laisser de côté. En fait, cette superposition de jeu théâtral, de projections vidéo et de musique est sans doute la meilleure partie de l’oeuvre. Le texte comme tel n’apporte rien de spécial à l’ensemble. La place est laissé à ce mariage technologico-culturel, tandis que la structure de la pièce déconcerte.

Et c’est sans doute là l’un des objectifs du créateur. Après tout, pourquoi interrompre la représentation à plusieurs reprises avec un bruit strident et en illuminant soudainement les spectateurs, si ce n’est pour déranger? Pourquoi prévoir une séance de questions-réponses avec l’auditoire sur des sujets comme l’amour, la mort, la dépendance, la drogue? En ce sens, Héroïne(s) nous rappelle que l’on ne va pas toujours au théâtre pour être conforté dans ses opinions et pour clore ses yeux quelques instants en digérant son souper.

Ceci étant dit, ce n’est pas parce que l’on se dit osé, ou même edgy que l’oeuvre que l’on présente l’est forcément. La Chapelle se spécialise dans les pièces et les performances s’éloignant de la zone de confort traditionnelle, mais à choquer pour choquer, on perd parfois une certaine spontanéité qui aurait pu aider à faire « avaler la pilule ». Par exemple, le moment où les trois acteurs se présentent et affirment être chacun dépendant de l’héroïne, ou le changement radical de ton, alors que les personnage se changent pour passer aux « devinettes » avec le public semblent tenir du rafistolage plutôt que de la véritable structure scénaristique. On vient à tout le moins casser le rythme, franchissant la mince ligne entre « sortir le public de sa torpeur » et « lui donner hâte que la soirée se termine ». Dommage, en fait.