En pleine crise précoce de la cinquantaine, voilà que l’autrefois brillant Darren Aronofsky vient se remettre en question tout en nous perdant dans les méandres de son esprit qui se déclinent en une œuvre labyrinthique d’une grande prétention qui tente de scinder son épatante filmographie tout en ressassant plusieurs de ses sujets phares sans la maîtrise et l’assurance dont il faisait preuve auparavant.

Créé dans le mystère le plus complet autant pour ceux devant que derrière la caméra, Darren Aronofsky a voulu pondre d’une œuvre énigmatique dont personne n’aurait véritablement la clé. On y trouve un couple composé d’un homme et d’une femme aux âges et aux origines distincts et divergents qui font face à des événements précipités et spontanés de plus en plus difficiles à expliquer. Et si le côté chaotique fonctionne à merveille, l’effet tourbillonnant dont il fait preuve ici n’a pas véritablement de raison d’être, autre que le vertige qu’il veut faire ressentir, ce, à l’instar de tout ce lourd symbolisme qu’il nous fait ingurgiter ad nauseam jusqu’à la finale aussi prévisible que clichée.

Comme quoi, la proximité de la caméra tournoyante de Matthew Libatique sur Black Swan se transcrivait dans cette façon cinématographique d’invoquer les mouvements de ballet et ainsi nous aider à ne faire plus qu’un avec la protagoniste dans sa quête éprouvante vers la perfection et la liberté. Ici, outre pour accentuer la confusion des uns et des autres (spectateurs compris), difficile de justifier ce manque de concentration qui laisse ces événements sans queue ni tête débouler avec panache.

Quoi penser alors de cette œuvre qui s’attaque à la vie en la résumant de par cette maison (pratiquement conçue de toutes pièces) qui devient à la fois le terrain de jeu, mais aussi les propres limites de son histoire, microcosme de notre propre monde? Aronofsky avait fait usage de Black Swan comme film synthèse pour y décliner tous ses tourments antérieurs et il avait osé reconsidérer la foi chrétienne en se réappropriant la fable de l’arche de Noé. En abordant l’horreur et la démence de plein front (la peur et la viscéralité ont après tout toujours guidé ses récits), il crée une brisure évidente avec ses films précédents avant de finalement retomber dans la majorité de ses thèmes de prédilections allant de la quête de soi au sens de la vie, pour ne nommer que ceux-là, ici tièdement cachés dans le ridicule.

Si la direction artistique soignée n’est jamais utilisée à son plein potentiel (un peu comme Guillermo Del Toro et son tristement décevant et quelconque Crimson Peak qui gâchait lui aussi à usure une magnifique demeure), sans jamais oser ne serait-ce qu’un peu l’audace de Joe Wright avec son Anna Karenina, il fait passer pour de l’ésotérisme ringard ou de la philosophie facile ses interrogations sur notre univers, notre existence et la force de la création, qu’elle soit humaine ou artistique.

Puisque comme dans tous films d’Aronofsky on joue encore beaucoup sur la dualité et sur les obsessions, et l’acte de création tout comme celui de la destruction ne devient plus qu’un, comme la vie et la mort dans la spirale du quotidien ici chamboulée. Les personnages se suivent sans se comprendre et le spectateur devient le voyeur de situations qu’il ne peut expliquer. Sauf que si la portée de The Fountain s’avérait infinie dans sa quête d’immortalité, on ne peut pas en dire autant ici de son observation de la célébrité, de la notoriété, de la reconnaissance qui injecte ici et là une bonne part de modernité dans ce long-métrage qui se plaît à épouser ses airs vieillots.

N’est donc pas Bong Joon-Ho qui veut (ah, Snowpiercer!) et il faut définitivement bien plus que de tourner dans le format 16 mm granulaire pour ajouter au charme de l’ensemble, surtout si on décide de déguiser chaque recoin à l’aide d’effets spéciaux et de CGI omniprésent seulement là pour des effets de style convenus et simplistes. De quoi regretter l’époque de Pi où il utilisait un véritable cerveau pour nous troubler.

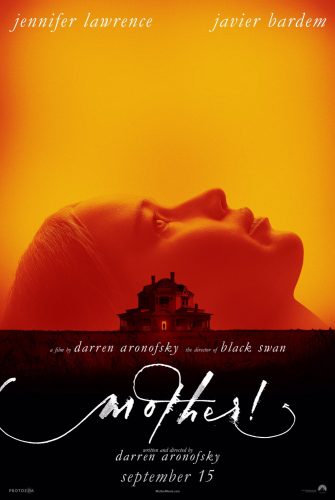

Et s’il a beau mettre ses acteurs dans toutes les positions imaginables (ou non), faire sortir le meilleur de Michelle Pfeiffer et ne pas trop savoir quoi faire pour élever le reste de sa distribution, en plus de torturer de multiples façons sa nouvelle copine qui prouve que l’étendue de son talent était finalement plus limitée qu’on l’avait calculé au départ (Jennifer Lawrence ne fait que crier et pleurer dans tous rôles, après tout), mother! n’est alors ni film psychologique (puisqu’on ne réfléchit pas vraiment) ni thriller (puisqu’on ne cherche pas vraiment à donner un sens au mystère premier) ni film d’horreur (puisque c’est plus risible que véritablement effrayant), il est seulement intrigant pour voir jusqu’où le tout ira et si tout ceci mènera vers quelque chose qui vaut la peine.

On pourrait donc voir tout ceci comme un sabotage volontaire, une brisure subséquente d’un artiste qui veut drastiquement donner un nouveau sens à son talent. Il a même fait fi d’une trame sonore tout en ne reprenant pas les services de son dévoué Clint Mansell pour ne nommer que cette collaboration parmi d’autres qu’il a arrêtée. Sauf que l’ensemble se prend tellement au sérieux et est tellement convaincu de son génie qu’on y voit ici que le résultat d’une vanité. Celle-là même d’un réalisateur qui s’est pour la première fois mis en scène par le biais d’un personnage bidon (après avoir été pourtant si habile pour pousser ses comédiens au-delà de leurs limites), mais celle aussi méta rappelant ce procédé en peinture où tout en invoquant la mort en elle-même, le cinéaste évoquerait également la sienne, artistique du moins, en même temps.

mother! marque donc le temps, mais pas de la façon qu’on s’y attendait, puisqu’il s’agit de la première grande déception d’un cinéaste qui n’avait jusqu’ici que fasciné par son brio.

5/10

mother! prend l’affiche en salles ce vendredi 15 septembre.