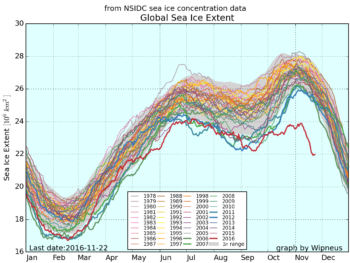

Depuis quelques jours, un inquiétant graphique circule sur les réseaux sociaux: il montrerait les glaces de l’Arctique qui, au lieu de regagner du terrain en ce début d’hiver, seraient en train d’en perdre.

Le problème, c’est que ce graphique ne parle pas de l’Arctique, mais à la fois de l’Arctique et de l’Antarctique. Ce qui n’empêche pas que des signaux inquiétants nous arrivent effectivement du pôle Nord.

Qui a fait ce graphique ?

L’auteur est un blogueur américain qui suit attentivement l’évolution des données sur la fonte des glaces. Son graphique sur la surface « globale » des « glaces marines » — c’est-à-dire l’Arctique et l’Antarctique — s’appuie sur des données confirmées par au moins deux sources, les agences japonaise JAXA et américaine NSDIC (National Snow and Ice Date Center). Les données sont donc authentiques, mais autant les météorologues que les climatologues hésitent à traiter l’Arctique et l’Antarctique dans un même tableau : même s’il s’avère que les glaces sont en ce moment à un niveau plus bas que la normale dans les deux cas, les origines et l’évolution des deux phénomènes méritent un traitement séparé.

La situation dans l’Arctique est-elle anormale ?

Elle l’est: à la mi-novembre, la température était de plus de 20 degrés au-dessus de la normale. Ça amenait le thermomètre entre moins cinq et zéro, assez pour ralentir la formation des glaces.

Déjà, l’Arctique a vécu tout au long de 2016 une situation similaire au reste de la planète, où pratiquement chaque mois a vu de nouveaux records de température être battus. Résultat, l’étendue de l’océan recouverte par la calotte glaciaire est restée sous la normale toute l’année.

À partir de la deuxième quinzaine de septembre, l’hiver a commencé à reprendre ses droits et l’étendue de glace a augmenté en conséquence, mais plus lentement que lors des années antérieures, selon les observations des chercheurs du NSDIC.

Leur graphique — qui, lui, ne se concentre que sur l’Arctique — montre même trois brefs temps d’arrêt : dans la première quinzaine d’octobre, dans les derniers jours d’octobre, et ces derniers jours. Les données satellites indiquent qu’au 16 novembre, la calotte glaciaire couvrait 8674 millions de kilomètres carrés de l’océan arctique, et qu’au 20 novembre, elle avait légèrement diminué, à 8625 millions de kilomètres carrés.

Des fluctuations de quelques jours ne sont pas, en soi, anormales : chaque année voit des montées et des descentes en dents de scie. Mais cette anomalie de novembre, ajoutée à toutes les autres anomalies de 2016, suscite de nouvelles interrogations.

Est-ce causé par la météo ou par le réchauffement climatique ?

Les météorologues ont identifié la cause directe de la chaleur arctique de novembre : un courant-jet (jet stream) anormalement faible pour cette saison. Il faut savoir que l’énergie d’un courant-jet lui vient de la différence entre les températures froides de l’Arctique et celles, plus tempérées, des latitudes plus au sud. Quand cette différence s’amenuise, le courant-jet s’affaiblit et laisse entrer davantage d’air chaud.

De plus, comme la glace occupe moins de volume — elle couvre moins de territoire et elle est plus mince — elle contribue moins que d’habitude au refroidissement hivernal.

Le problème est que cette explication météorologique ne peut pas être prise isolément : les modèles climatiques prévoient qu’avec le réchauffement planétaire, les différences de température s’atténueront et le courant-jet sera donc tôt ou tard plus faible.

Et ce n’est pas tout : si, comme le présument les climatologues, la faible étendue de glace est vouée à amplifier le phénomène dans l’avenir — s’il y a moins de glace, l’air au-dessus est plus chaud — alors il faut s’attendre à d’autres surprises.

En bref, les chaleurs de novembre et le retard dans l’étendue glaciaire de l’Arctique cette année peuvent être attribués à la météorologie. Mais la récurrence de beaucoup d’anomalies ces dernières années fait pencher vers une cause climatique.

Verdict

L’étendue de glace dans l’Arctique est bel et bien en ce moment à un niveau plus bas que la moyenne. Mais le graphique qui a circulé sur les réseaux sociaux doit être utilisé avec réserves.

Pour suivre l’évolution de la glace

Ce graphique interactif du NSDIC, plus fiable, permet de suivre l’évolution de l’étendue de la calotte glaciaire arctique, au jour le jour. En faisant glisser son curseur, on peut aussi comparer avec chacune des années pour lesquelles des données sont disponibles, soit depuis 1979.